Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium

Prepare-se para as provas

Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity

Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity

Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados

Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade

Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.

Ganhe pontos para baixar

Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium

Comunidade

Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo

Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity

Guias grátis

Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity

Manual ecoe amir

Tipologia: Esquemas

Oferta por tempo limitado

Compartilhado em 04/05/2016

5

(2)1 documento

1 / 116

Esta página não é visível na pré-visualização

Não perca as partes importantes!

Em oferta

www.academiamir.com info@academiamir.com

MAQUETACIÓN E ILUSTRACIONES Iceberg Visual

IMPRESIÓN Grafinter, S.L.

La protección de los derechos de autor se extiende tanto al contenido redaccional de la publicación como al diseño, ilustraciones y fotografías de la misma, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso del propietario de los derechos de autor.

“Para Alejandra, la niña de nuestro ojos. Para nuestro alumnos, la única razón de nuestra existencia”

“A todas aquellas personas que han hecho posible la publicación de este manual. Especialmente a Almudena Marinero, Eduardo Segura, Elena Fernández y Pilar Quiroz”

ECOE son las siglas de “Evaluación Clínica Objetiva y Estruc- turada”. El ECOE es una prueba que pretende medir la ca- pacidad para ejercer la medicina de los estudiantes próximos a finalizar la licenciatura (o médicos ya licenciados). Por esta razón, no se centra sólo en un examen teórico que dé infor- mación sobre los conocimientos de los alumnos, sino que también evalúa las habilidades y capacidades clínicas de los alumnos. Esta prueba lleva años realizándose en universida- des de Cataluña y ahora se está extendiendo por el resto Es- paña. El ECOE tiene dos objetivos claramente diferenciables. Por una parte, sirve para ver la capacidad del alumno para el ejercicio de la medicina. De momento, este parámetro no se está utilizando, ya que es una prueba voluntaria que en nin- gún caso impide o capacita para ser médico. Sin embargo, es previsible que esto cambie cuando entre en funciona- miento en su totalidad el Espacio Europeo de Educación Su- perior (EEES). El EEES obliga a que la enseñanza, y por tanto también la evaluación, sea más práctica. Esto significa que los alumnos de medicina tendrán que pasar un examen prác- tico en algún momento de su carrera; y es muy probable que este examen sea del tipo del ECOE. Es posible que haber su- perado el ECOE se considere, en un futuro cercano, un re- quisito para poder presentarse al examen MIR, aunque este punto todavía se desconoce.

Por otro lado, el ECOE sirve como control de calidad y com- paración entre las universidades. Una prueba de este tipo permite conocer cuáles son los puntos fuertes y débiles de los alumnos que están a punto de terminar la carrera, y eso permite modificar los aspectos necesarios para mejo- rar la enseñanza. El problema de este sistema reside en la lentitud con la que los defectos detectados en una pro- moción son corregidos en las siguientes.

Para el alumno el ECOE supone tener un título que, aunque ahora no tenga validez, es seguro que en el futuro la tendrá. Además, algunas universidades han asociado la superación del ECOE con la obtención de otros títulos, como el Grado de Licenciado en Medi- cina otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. Por último, hay que tener en cuenta que para el alumno pasar el ECOE supone su primer contacto con la medicina clínica en solitario. Esto hace que por primera vez se sienta médico de verdad, al tiempo que le muestra sus carencias y le enseña cómo debe seguir estudiando y aplicándose para supe- rar los defectos que se detectan durante la prueba.

A continuación vamos a describir las características principa- les del ECOE. Para ello vamos a guiarnos por el ECOE que se realiza en la Universidad Complutense de Madrid, aunque todos son muy parecidos.

El ECOE consta de una parte teórica y otra práctica. La parte teórica es un examen de respuesta múltiple (cinco opciones posibles de las que sólo una es verdadera). Este examen es similar a un examen MIR, aunque de menor duración. Ade- más, se diferencia de éste en dos aspectos. En primer lugar, en la parte teórica del ECOE se hacen preguntas sobre un abanico mayor de asignaturas que en el examen MIR; dando importancia a asignaturas que clásicamente no se incluyen en el examen MIR, pero que son fundamentales en la prác- tica clínica habitual (medicina legal, bioética…). En segundo lugar, el ECOE incluye una serie de preguntas que se basan en la proyección de imágenes; es decir, se plantea una pre- gunta a la vez que se proyecta una imagen que debe inter- pretarse correctamente para poder resolver la pregunta (un ECG, una radiografía, una foto, etc.). La segunda parte del ECOE es la fase práctica. Consiste en una prueba multiestación, en la que el alumno va pasando por diferentes estaciones en las cuales se deben superar di- versas pruebas de carácter práctico. Las estaciones se colo- can formando una rueda, de tal forma que cada alumno comienza en una de ellas y va pasando a la siguiente hasta volver a la primera para terminar el ejercicio. En cada esta- ción se encuentran diferentes tipos de pruebas, que pueden ser:

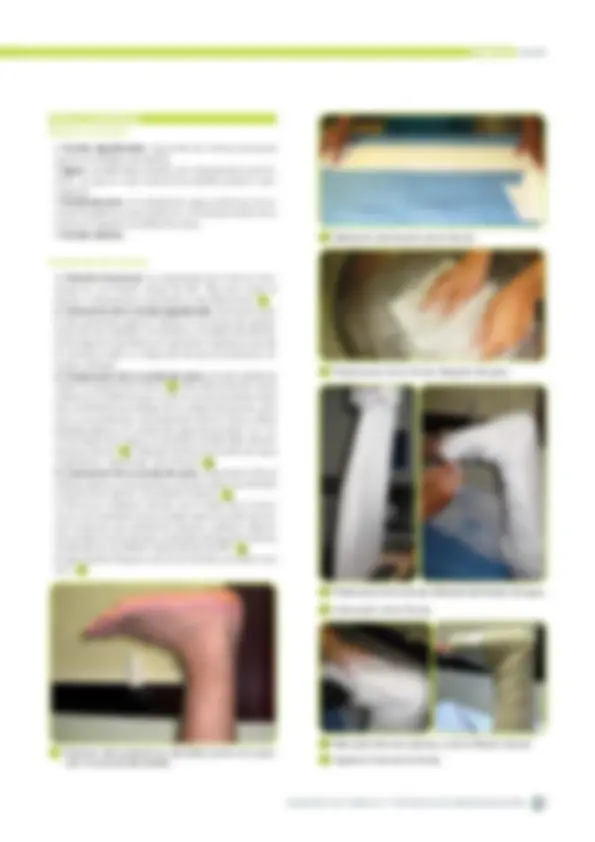

- Situaciones clínicas en las que un actor hace de pa- ciente que debe ser reconocido por el alumno que hace de médico : estas situaciones deben ser lo más reales posibles, de tal forma que sean similares a las que se po- drían producir en una consulta cualquiera. Las patologías sobre las que se realizan estas dramatizaciones son situa- ciones clínicas muy claras, ya que el objetivo de esta prueba no es que el alumno detecte qué le sucede al paciente (nor- malmente eso es evidente y no requiere demasiada peri- cia). El objetivo es evaluar cómo se comporta el alumno y si hace correctamente todo lo que debería hacer. El actor (también evaluador) tiene una serie de ítems sobre los que debe valorar al alumno; cada uno de estos parámetros está bien definido de forma que el actor dispone de unos crite- rios objetivos para valorar si el alumno ha cumplido o no su función en cada apartado. En cada situación clínica hay nu- merosos parámetros a evaluar, de esta forma uno en par- ticular carece de importancia y lo que marca el resultado final es el conjunto de actitud clínica del alumno. - Estaciones relacionadas con las situaciones clínicas : después de cada situación clínica suele haber dos o tres es- taciones más que tratan sobre ella. Lo más frecuente es que se tenga que pedir alguna prueba complementaria o que haya que valorar las pruebas complementarias que se deberían haber solicitado (por ejemplo, después de valorar a un paciente con edema agudo de pulmón nos muestran una radiografía de tórax y un electrocardiograma). Tam- bién nos pueden solicitar que digamos cuál sería el trata- miento que pondríamos a ese paciente o que rellenemos un informe para su derivación a otro centro. - Habilidades clínicas : es una de las partes fundamenta- les del ECOE. En estas estaciones se espera que el alumno demuestre alguna habilidad clínica sencilla pero de impor- tancia vital en la práctica clínica habitual. Algunas de las habilidades incluidas en este apartado son la sutura de una herida, la inyección de una vacuna intramuscular, el ven- daje de un tobillo con un esguince, la canalización de una vía periférica o la realización de un tacto rectal. Al igual que hemos comentado antes, en estas estaciones se eva- lúan múltiples parámetros de manera que el resultado final no dependa de uno solo, sino del conjunto de todos ellos.

Partes y desarrollo del ECOE

Como se puede ver, el ECOE es un examen que evalúa de forma global la pericia clínica del alumno. De momento no es obligatorio ni da ac- ceso directo a un título reconocido, pero es de esperar que en un futuro no muy lejano se con- vierta en una de las piezas claves de la evaluación tanto de los alumnos como de las universidades.

Conclusión

La historia clínica es un pilar fundamental de la Medicina y clave para llegar a un diagnóstico correcto.

En la historia clínica se registra todo lo relacionado con el paciente: anamnesis, exploración por órganos y aparatos, pruebas complementarias que se solicitan, diagnóstico y tra- tamiento administrado.

Tan importante como la realización de la entrevista con el paciente, es dejar fielmente reflejado después toda la infor- mación que se va obteniendo para que otros profesionales que evalúen al paciente puedan hacerlo de la mejor forma posible. Hay que prestar especial atención en ser objetivos y muy precisos en las descripciones que hagamos tanto de los síntomas (aquello que el paciente refiere), como de los sig- nos (datos obtenidos en la exploración). Hay que tener pre- sente que si nuestra historia clínica es leída por otro médico, deberá ser perfectamente entendida y reflejar exactamente lo que le pasaba al paciente en el momento en que nosotros le entrevistamos y no ser simplemente una aproximación o interpretación subjetiva de la realidad. Recordad siempre que debéis redactar una historia clínica tal y como os gustaría a vosotros recibirla cuando evaluáis a un paciente que ya ha sido historiado por otro médico.

La entrevista con el paciente debe ser un encuentro diná- mico en el que es imprescindible llegar a conseguir una em- patía con él. Es importante el trato que se da al paciente desde el inicio; por ello, es conveniente recibirle de pie, ten- derle la mano y presentarse. Al interrogarle es importante hablar con un tono cordial y tranquilizador y mantener la mayor parte del tiempo el contacto visual. Las preguntas no deben ser impositivas, se debe dejar tiempo para que el en- fermo se explique pero siempre teniendo en cuenta que debe ser el médico quien dirija la entrevista. Es muy impor- tante no influir en las respuestas del paciente, para ello ha- remos preguntas abiertas y mostraremos al paciente que todas las respuestas posibles son correctas.

Es fundamental seguir el mismo esquema siempre para no olvidar ningún punto.

Lo primero que debemos recordar es que la exploración fí- sica comienza cuando vemos cómo llega el paciente a la consulta. Así veremos cómo anda, cómo se mueve, etc.

La exploración siempre debe ser completa y exhaustiva. Ésta es la única forma de que encontremos todos los datos que necesitamos. Si nos centramos sólo en lo que sospechamos, dejaremos pasar por alto aspectos que pueden ser impor- tantes. Recordad que la exploración física siempre consta de inspec- ción, auscultación, palpación y percusión.

Lo primero que hacemos es comprobar cuál es el estado ge- neral del paciente y posteriormente explorarle en sentido craneocaudal. Para ver el estado general del paciente nos fijaremos en:

- Constantes vitales : temperatura, frecuencia respirato- ria, frecuencia cardiaca, tensión arterial y saturación de oxi- geno. - Impresión de gravedad : valoraremos si el paciente im- presiona o no de gravedad y cómo es su estado general. Este apartado parece poco importante aunque dos pacien- tes con la misma historia clínica pero en el que uno impre- siona de gravedad y el otro no, son completamente diferentes. - Explorar si el paciente está consciente y orientado en las tres esferas (tiempo, espacio y persona). Ver si el pa- ciente sabe qué día es, dónde está y quién es. Debemos reflejar en que esfera está desorientado para posterior- mente evaluar la evolución. - Así mismo veremos si está bien hidratado (ver si las mu- cosas están secas y comprobar si al pellizcar la piel esta se queda arrugada), perfundido (apretar falange distal de dedo índice y ver cuánto tarda en recuperar el color basal), coloreado (recuerda que la ictericia se aprecia precoz- mente en conjuntivas) y nutrido.

A continuación se lleva a cabo la exploración en sentido descendente. De forma esquemática estos son los pasos a seguir:

- Exploración de cabeza y cuello : - Posición de la cabeza, presencia de masas, coloración, examen de pupilas (ver si son isocóricas, con reflejo foto- motor conservado). - Simetría mejillas, ver si existe o no desviación de comi- sura labial. Examen de la lengua y encías así como de las

amígdalas palatinas.

Exploración física

Deben quedar registradas en la historia todas las pruebas complementarias solicitadas a un paciente y sus resultados. Tras la anamnesis y la exploración se puede tener un enfo- que de la patología del enfermo, pero hay muchas veces que para llegar a un diagnóstico se deberá solicitar determinadas pruebas complementarias (analítica-gasometrías-análisis de orina-EKG-pruebas de imagen…). Es importante pedir di- chas pruebas de una forma orientada, ya que pedir pruebas

innecesarias no sólo es un desperdicio de los recursos sino, lo más importante, puede hacer perder un tiempo que en algunos casos resulta crucial para el paciente. Además, los resultados alterados de pruebas solicitadas sin ser necesarias pueden orientar el estudio hacia una patología incorrecta (por ejemplo, las enzimas cardiacas elevadas en un paciente sin características clínicas de síndrome coronario agudo puede llevar a estudiar al paciente por un problema cardio- lógico que no presenta).

Pruebas complementarias

Habiendo hecho una buena anamnesis y exploración y ayu- dado de las pruebas pertinentes se tendrá una aproximación diagnóstica y se pautará el tratamiento más indicado para nuestro paciente en concreto, teniendo en cuenta que el proceso no acaba ahí, pues se deberá valorar la evolución. Para valorar la evolución de un enfermo seguiremos el acró- nimo SOAP. Primero, reflejaremos las impresiones S ubjetivas

del paciente, cómo se siente. A continuación, tendremos en cuenta lo que O bjetivamente nosotros encontramos en el paciente. Seguidamente, anotaremos los resultados de las A nalíticas y otras pruebas complementarias que hayamos re- alizado. Por último, describiremos el P lan que tenemos con el paciente.

Diagnóstico, tratamiento y evolución

Para finalizar, debemos tener en cuenta que la historia clínica es la base que utilizamos para comunicarnos con otros pro- fesionales. Por ello, para redactar un informe médico usamos un resumen de la historia clínica, que debe estar adaptado a lo que necesitemos comunicar en cada caso.

Los informes médicos que se suelen realizar son de tres tipos :

- Un informe solicitado por el paciente para conocer su estado o presentarlo a ciertas instituciones : se debe resumir la historia clínica sin dejar de mencionar ninguno de los apartados que se han estudiado ya que todos tienen importancia en mayor o menor medida. También podemos hacer un informe dirigido solamente a lo que solicite el pa- ciente (informar de que el paciente está ingresado, si puede realizar ciertas actividades…). - Un informe para solicitar una prueba complementa- ria : en este caso es importante dar toda la información re-

levante. Es fundamental hacer un resumen de la clínica del paciente, ya que de otra forma es imposible interpretar adecuadamente las pruebas complementarias. También es importante reflejar que pruebas complementarias se han realizado y cuál ha sido su resultado. Por último, debemos referir qué prueba pedimos y qué esperamos encontrar o descartar con ella (descartar un absceso, valorar la función nerviosa…).

- Un informe para derivar al paciente a otro centro : en este caso también hay que reseñar todo lo que hallamos encontrado al realizar la historia clínica. Es especialmente importante que escribamos cuál es la exploración física cuando nosotros evaluamos al paciente, qué pruebas com- plementarias se han realizado, cuál es nuestra sospecha diagnóstica y por qué derivamos al paciente. De esta forma, el médico que reciba al paciente sabrá que le su- cede, cómo ha evolucionado y qué se le ha hecho ya.

Redacción de un informe médico

Esquema para la realización de una historia clínica

Filiación Motivo de consulta Antecedentes personales Antecedentes familiares Factores ambientales y situación social Situación basal Tratamiento habitual Enfermedad actual Anamnesis por órganos y aparatos

Exploración física Estado general Cabeza y cuello Exploración neurológica Extremidades Tórax Abdomen Pruebas complementarias Diagnóstico Tratamiento Evolución

La exploración neurológica y la anamnesis son las dos herra- mientas principales de las que dispone el neurólogo, y el mé- dico en general, para llegar a una aproximación diagnóstica correcta. Esto nos permitirá emitir un diagnóstico topográ- fico y sindrómico que orientará hacia la elección de las prue- bas diagnósticas a realizar para llegar a un diagnóstico etiológico y, por lo tanto, a un tratamiento específico.

No es la finalidad de este capítulo extenderse en la realiza- ción de una exploración minuciosa y detallada, sino exponer de forma sencilla y esquemática los diferentes ítems que no deben faltar en ninguna exploración neurológica básica.

Por último, es muy importante recordar que la correcta rea- lización de la exploración neurológica requiere una sistema- tización y orden adecuados para no olvidar elementos importantes de la misma. No es infrecuente que el estu- diante inexperto salte de un elemento a otro de la explora- ción sin ningún orden, lo que propicia la omisión de partes esenciales de la exploración, dando la impresión externa de improvisación y falta de dominio de la situación.

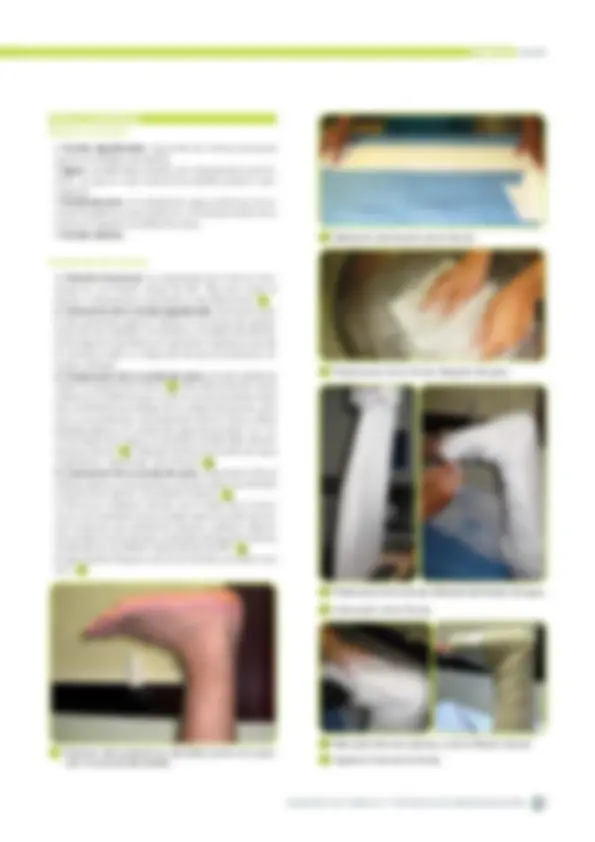

Como hemos apuntado anteriormente es esencial mantener un orden en todo momento, manteniendo un esquema mental de lo que estamos haciendo y de cuál es el siguiente elemento en la exploración, sin dar lugar a titubeos o inter- valos “en blanco”. Hay varios esquemas, todos ellos válidos. Recomendamos seguir siempre el mismo para conseguir realizarlo con es- pontaneidad y soltura. Deberemos explorar por este orden: funciones superiores, pares craneales, sistema motor, sistema sensitivo, coordina- ción, marcha y signos meníngeos.

Funciones superiores Pares craneales Sistema motor Sistema sensitivo Coordinación Marcha Signos meníngeos

1 Orden a seguir en la exploración neurológica.

guaje hipo o hiperfluente, si nomina, si repite y si com- prende, pudiendo definir así los distintos tipos de afasia (motora o de Broca, sensitiva o de Wernicke, global, trans- cortical…).

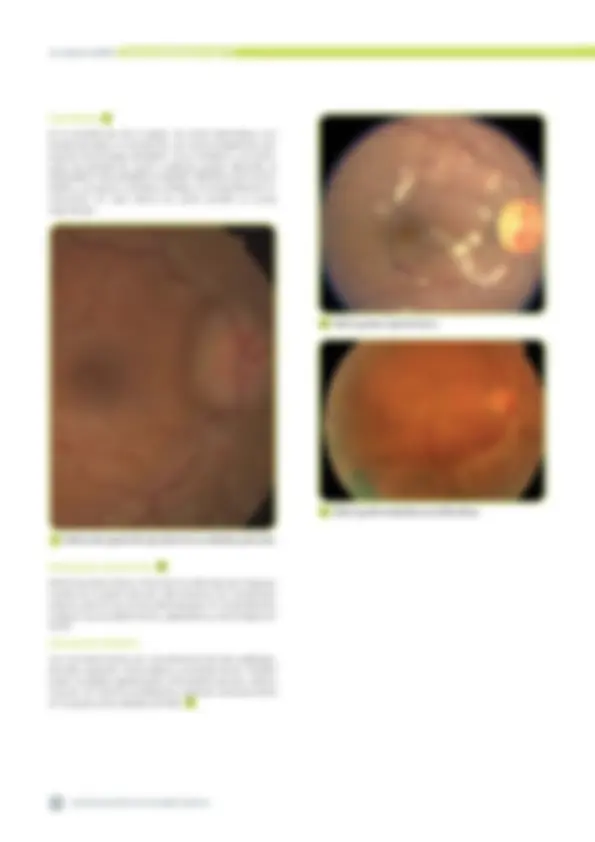

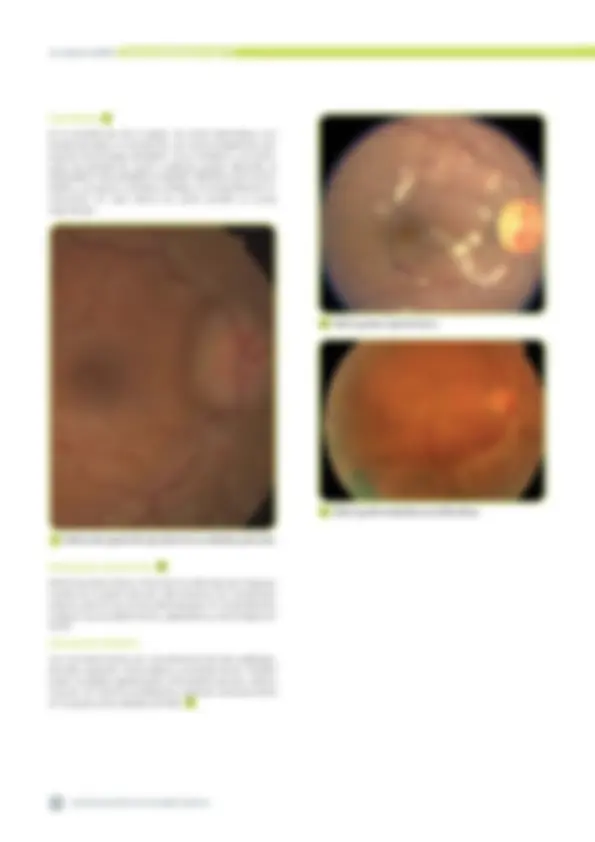

Vías visuales

Las podemos explorar en este momento o posteriormente al explorar los pares craneales. Básicamente se debe explorar la agudeza visual, el campo visual y el fondo de ojo.

Oculomotores (III, IV y VI)

Debemos explorar movimientos oculares extrínsecos, intrín- secos (pupilas y de acomodación y convergencia) y altera- ciones del párpado.

conjugada hacia el lado contrario), o de un solo ojo (lo que traducirá lesión del núcleo del par craneal o de su porción periférica). De forma esquemática describiremos las posiciones que se exploran para determinar la lesión de cada músculo:

- III par : adducción (músculo recto interno), supraversión y abducción (músculo recto superior), supraversión y ad- ducción (músculo oblicuo menor), infraversión y abduc- ción (músculo recto inferior). Además el III par craneal se encarga de la elevación del párpado (músculo elevador del párpado superior) y miosis (sistema nervioso parasim- pático). - IV : infraversión y adducción (músculo oblicuo mayor). - VI : abducción (músculo recto externo). - Sistema nervioso simpático : midriasis y elevación del párpado (músculo de Müller). Su lesión produce ptosis y miosis (Síndrome de Horner). En pacientes en coma debemos valorar los movimientos oculocefálicos para descartar lesiones troncoencefálicas. Moveremos la cabeza del paciente a un lado y otro, así como hacia arriba y abajo y observaremos el movimiento de ambos ojos de forma conjugada en dirección contraria al movimiento. Antes de realizar esta exploración debemos descartar lesión a nivel de la columna cervical. Si estos mo- vimientos están presentes, es muy probable que protube- rancia y mesencéfalo estén indemnes. Si hay alteraciones puede ser por lesión a ese nivel, en los nervios oculomoto- res a nivel periférico o por algunos fármacos y drogas.

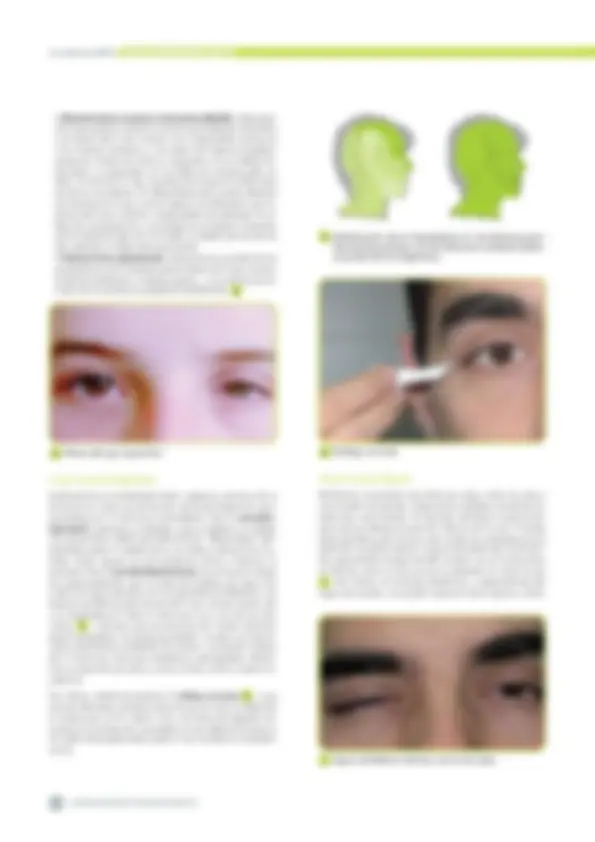

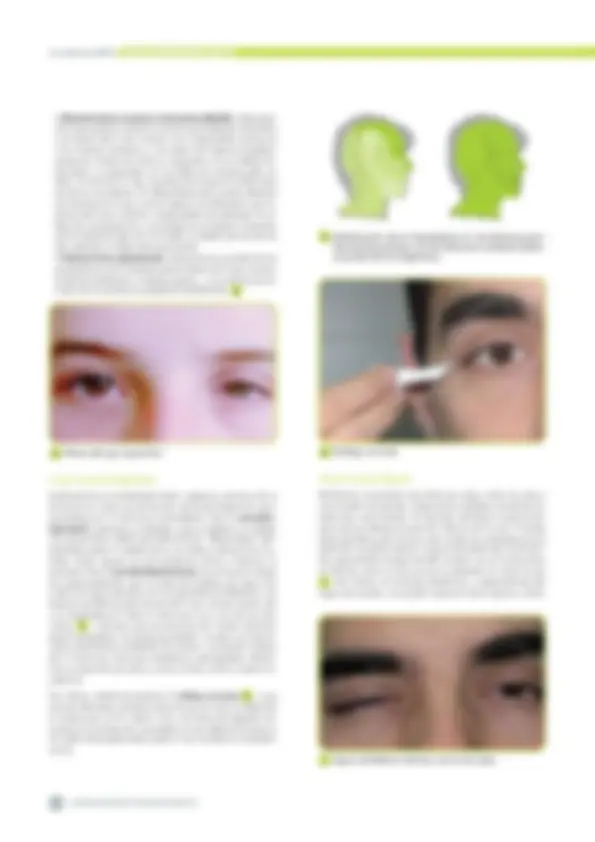

Parálisis del III par craneal izquierdo. Obsérvese la ptosis y la incapacidad para la casi totalidad de los movimientos oculares excepto la abducción.

3 Reflejos oculocefálicos ausentes.

- Movimientos oculares intrínsecos (MOIS) : observare- mos las pupilas en posición primaria para detectar asimetrías (una lesión del III par craneal o en mesencéfalo producirá una midriasis arreactiva y una lesión del sistema simpático producirá miosis) así como su respuesta a la luz (reflejo fo- tomotor). La respuesta a la luz debe ser consensuada, es decir, al iluminar un ojo, se producirá miosis en ambos ojos de forma simultánea. El reflejo fotomotor puede alterarse por lesiones en el ojo y nervio óptico (vía aferente) o por le- siones del III par craneal o mesencéfalo (vía eferente). El re- flejo de acomodación y convergencia se explora haciendo que el paciente siga con la mirada un objeto que se acerca (por ejemplo, el dedo del examinador). - Alteraciones palpebrales : observaremos simetría de los párpados así como posibles ptosis (lesión del III par craneal, Síndrome de Horner, miastenia gravis…) o aumento de ta- maño de la hendidura palpebral (exoftalmos).

V par craneal (trigémino)

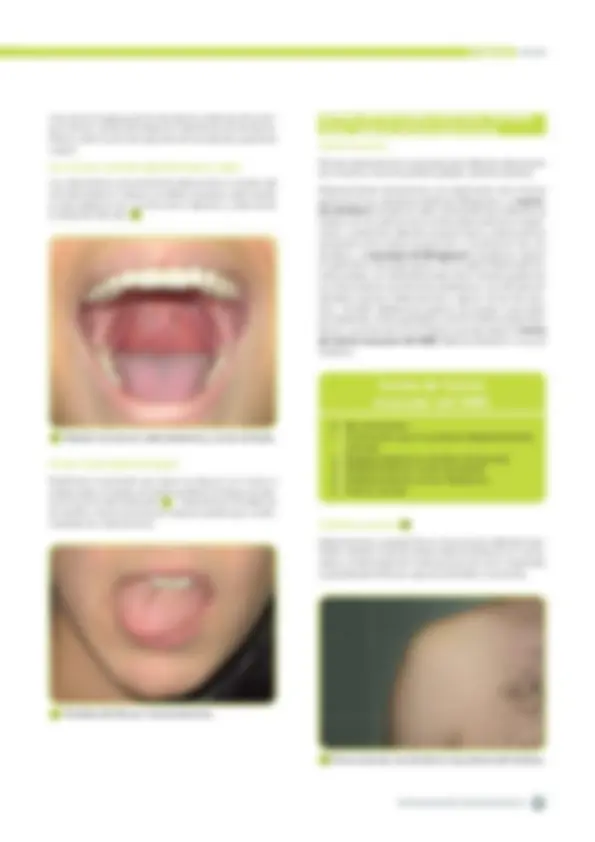

Exploraremos la sensibilidad táctil, algésica y térmica de la hemicara en cada una de las tres ramas del trigémino com- parándola con la hemicara contralateral. Para la sensibili- dad táctil usaremos un algodón, para la algésica un objeto con punta (clip o alfiler que antes hemos “despuntado” gol- peándolo sobre un objeto duro o la mesa) y siempre con cui- dado. Evitar agujas ya que podemos cortar o lesionar al paciente. Para la sensibilidad térmica (no se hace en todos los casos) podemos usar un tubo de analítica con agua fría y otro con agua caliente y ver si el paciente los diferencia. Las lesiones periféricas (del nervio) del V par craneal suelen dar una hipoestesia en toda la hemicara o en una de sus tres ramas , mientras que las lesiones del núcleo sensitivo darán hipoestesia “en bulbo de cebolla”, es decir, en hemia- nillos concéntricos alrededor de la boca. La porción motora del V inerva los músculos maseteros y pterigoideos. Pedire- mos al paciente que abra y cierre la boca contra nuestra re- sistencia.

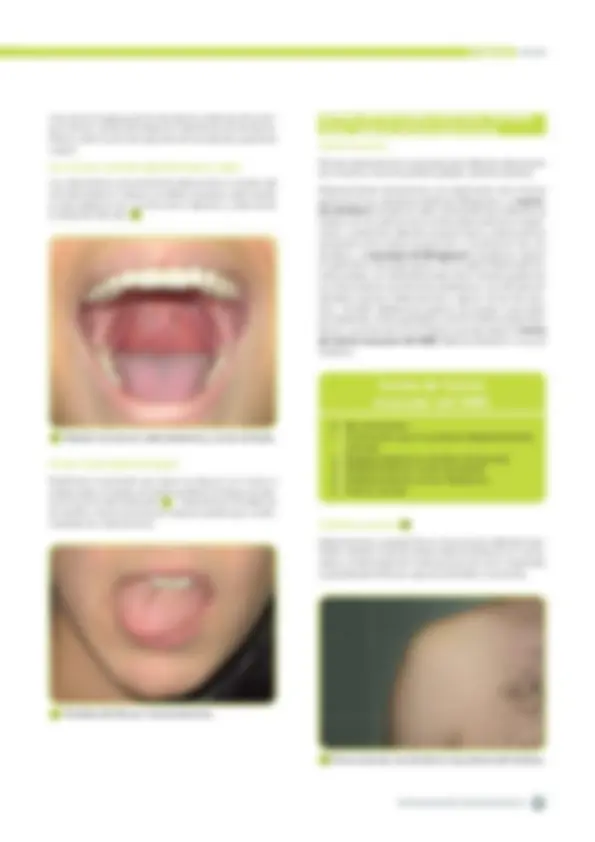

Por último, debemos explorar el reflejo corneal , cuya porción aferente o sensitiva discurre por el V par y la eferente o motora por el VII o facial. Con una hebra de algodón to- caremos la cornea (con suavidad) y el ojo debería cerrarse si no están lesionados estos pares ni sus núcleos en protube- rancia.

VII par craneal (facial) Pediremos al paciente que eleve las cejas, cierre los ojos y nos enseñe los dientes, observando posibles asimetrías en estos tres movimientos. En lesiones centrales o supranucle- ares solo se afectará la porción inferior de la cara. Si existe lesión periférica del nervio o del núcleo en protuberancia el paciente no podrá realizar ninguno de estos tres movimien- tos, apareciendo el signo de Bell, es decir, se ve la conjuntiva al intentar cerrar el ojo ya que el párpado no cubre el ojo

. Por último, en lesiones periféricas, y dependiendo del lugar de la lesión, se pueden observar otros signos o sínto-

4 Ptosis del ojo izquierdo.

6 Reflejo corneal.

7 Signo de Bell al intentar cerrar los ojos.

Distribución de la hipoestesia en las lesiones peri- féricas (izquierda) y en las lesiones nucleares (dere- cha) del nervio trigémino.